একবার আমি খুব সংকটে পড়েছিলাম। লেখালেখি বিষয়ে সংকটে পড়লে পাগল পাগল লাগে। এই পাগলামি সহসা না কমলে এমন এক স্তরে নিয়ে যায়-সে-স্তরে কেবল দুঃখ যাতনা ভোগ করতে হয়। পৃথিবীর সব কষ্ট হতাশা আর বিবমিষা পিলপিল করে ঘরে ঢোকে আর যত চাপ চাপ কষ্ট বুকের ভেতরে, কলিজার ভেতরে কামড়াতে থাকে। পাগল হওয়া তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

দুঃখ যাতনার এই স্তরে কোন লেখক বা কবি তখনি পোঁছান যখন তার লেখা থেমে যায়। কবি/লেখকটি আর লিখতে পারেন না। ক্রমাগত কলম কামড়াতে থাকেন-একটি শব্দ বা বাক্যের জন্যে। একটি কাঙ্খিত শব্দের জন্যে, বাক্যের জন্যে লেখক মর্মে মরে যান। তার দিনরাত কোথা দিয়ে কখন পেরিয়ে যায় তিনি বলতে পারেন না। কলম নিয়ে বা কী-বোর্ডে দশ আঙুল বিছিয়ে রাখেন-একটি শব্দবাক্য আসবে বলে।

আসে না, আসে না। লেখক আহত হয়। নিজের ওপর বিশ্বাস হারাতে থাকে : আর কি কখনো লিখতে পারব? বা আমি কি আসলেই আগে কখনও লিখেছিলাম-এই ধরণের নানাকথা মনের মধ্যে জমতে জমতে মাথার চুল খামচে ধরেন, নিজের না-কাটা দাড়ি চুলকাতে চলকাতে সিলিঙের দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা চেয়ে চেয়ে কাটিয়ে দেন।

কবি লেখক সাহিত্যিকের এই অনিবার্য রোগটির নাম-রাইটার্স ব্লক। পৃথিবীর সমস্ত লেখকরাই জীবনের কোন এক সময়ে এই রোগের শিকার হয়েছেন।

আমি সামান্য লেখক; এই রোগের শিকার আমিও হয়েছি। কখনও কম সময়ের জন্যে, কখনও বেশি সময়ের জন্যে।

এই যে কষ্টস্তরে একজন লেখক পৌঁছে হাতগুটিয়ে বসে থাকেন-এর থেকে কি কোনই মুক্তি নেই? একবার কি হয়েছে বলি। আমার এক কবিবন্ধু বলল- জানোস, বাড়িতে কেউ নাই। বউ পোলাপান সবাই বাড়িতে গেছে ঈদ করতে। এই ফাঁকে এক কাজ করলাম।

– কি কাজ?

– ৩ দিন টানা ন্যাংটা হয়ে থাকলাম। একটা আশ্চর্য বিষয় কি জানোস, এই ৩ দিনে দুইহাতে লিখলাম। কোত্থেকে যে এত লেখা আসতে লাগল!

আমি অবাক হয়ে বললাম- এই ন্যাংটাকালে কি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে রাখতি?

– না তো! বন্ধ করে রাখব কেন? এমন কি, ঘরের মেইন দরজা পর্যন্ত খোলা রাখতাম। সব স্বাভাবিক থাকতে হবে না?

– বলিস কি?

– এমন অবাক হওয়ার তো কিছু নাই। কিছু শতাব্দী আগেও আমরা বনে জঙ্গলে ন্যাংটা হয়ে গুহাচিত্র আঁকতাম-ভুলে গেলি?

আমি গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলাম-বন্ধুর কথায় যুক্তি আছে। অনেকদিন ধরে অণুগল্প লিখতে পারছি না। লোকজনে বলছে- রাইটার্স বøকে ভুগছি। ঘরেও কেউ নেই। একটা চেষ্টা নেব?

কিন্তু আমার বেলায় ফলাফল হল উল্টো। আমার নেংটা থাকার কারণে কি না, আমার ঘরের তিনটা বেড়াল বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। আমি আরোও বিমর্ষ হয়ে গেলাম।

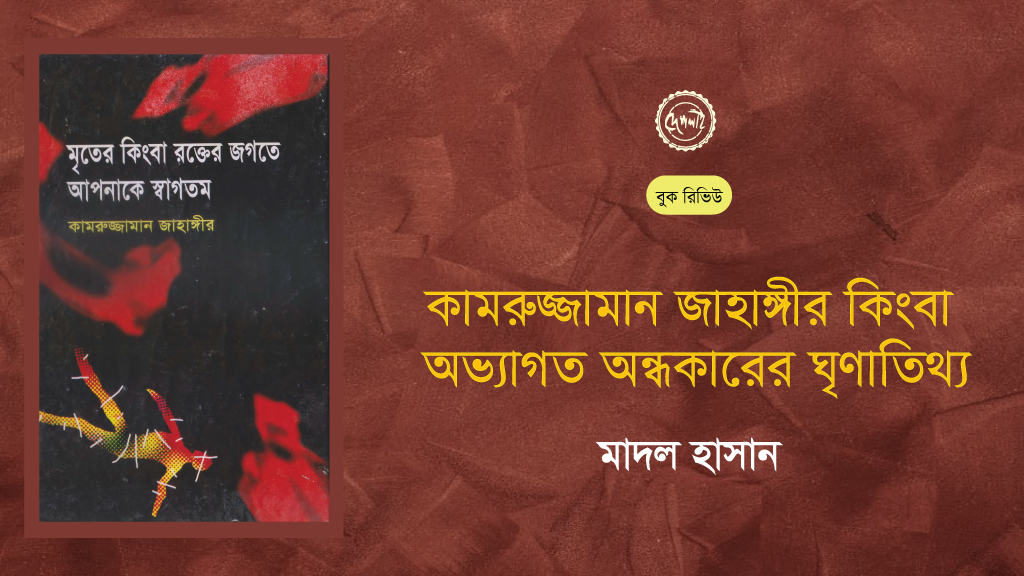

এই রকম একটি সময়ে যখন কিছুই করার থাকে না-গ্রন্থ পাঠে মনোযোগ দেই। গল্প পড়ি। মোটা সাইজের উপন্যাস তেমন একটা পড়া হয় না। প্রবন্ধ পড়ার দিকে ঝোঁক বেড়ে যায়। একদিন আজিজ সুপার/কনকর্ডে ঘুরতে গেছি। সঙ্গে ছিলেন কবি সৈয়দ ওয়ালী। তাকে বললাম-ভাই আপনি একটা বই চয়েস করে দেন, কিনব। ওয়ালী ভাই কিনে দিলেন-কথা সাহিত্যের জল-হাওয়া। লেখক কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর।

সেই প্রথম তার সাথে আমার পরিচয়। জল-হাওয়ার মাধ্যমে আমার নতুন জন্ম হল যেন। কথাসাহিত্যের এমন সব খবরাখবর দিতে লাগলেন, সত্যিই আমার কাছে নতুন হিসেবে ধরা দিল। আমাকে জাগিয়ে দিল। তার কথাগুলি আমি নোট করে টুকে রাখতে লাগলাম। সাহিত্যের নানাতত্ত্ব আমাকে টানে, লেখার নানা ঘরানার সাথে পরিচিত হওয়াতে আমার কোন ক্লান্তি নেই। আমার আরাধ্য বিষয়-‘অণুগল্প’র জন্যে এই পাঠ অবশ্যপাঠ্য। ফলে মুগ্ধ হলাম কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরে। ভালবাসলাম তাকে। বিছানায়, টেবিলে শোভা পেতে থাকলেন তিনি।

অনুপ্রাণন প্রকাশনীতে আমার যাতায়াত ছিল। ২০১৭ সালে এই প্রকাশনী থেকেই বের হল তার উপন্যাস-‘হৃদমাজার’। সংগ্রহ করে নিলাম।

এরপর যেখানেই যাই, বইয়ের বুক শেলফে চোখ রাখলে, দুচোখ শুধু কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরকেই খুঁজে বেড়ায়। আর এভাবে খুজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম-‘গল্পের গল্প’ বইটি।

কথাসাহিত্যের জল-হাওয়ার মতোই আরেকটি মনের মত বই এটি। আমি বলব জল-হাওয়ার চেয়েও অনেক গুরুত্বপুর্ণ, ঋদ্ধ বই এটি। এই বইটি আমার হাতে হাতে থাকে।

লেখক হওয়ার জন্যে ছোটবেলায় চেষ্টার কমতি ছিল না। বইপড়া, লেখালেখি করা আর সেই লেখা বন্ধুদের শুনিয়ে নিজেকে লেখকসুলভ আচরণ করা ছিল সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু পরবর্তীতে জানতে পারলাম এবং বুঝতেও পারলাম লেখার উন্নতির জন্যে চাই সঠিক পথের সন্ধান করা এবং সেই পথে অনবরত হাঁটা। ‘কেন লিখি’বলতে গিয়ে সৈয়দ হক থেকে জানতে পারলাম- ‘…লেখাটা গুরুমুখী বিদ্যা। গুরুর কাছে শিখতে হয় হাতেকলমে। গুরু সবসময় প্রত্যক্ষ কেউ নাও থাকতে পারেন- না থাকাটাই স্বাভাবিক। লেখা শেখা হয় অন্যের লেখা পড়ে, শেখা চলে পড়তে পড়তে, লিখতে লিখতে। পড়ারও দু’রকম আছে। শুধু যে ভালো লেখকের লেখা পড়ে শেখা যায় তা নয়, খারাপ লেখকের কাছেও শেখবার আছে। তাঁর কাছে শেখা যায় সবচেয়ে বড় শেখা যে ওইরকম লিখতে নেই! ভালো খারাপ দুজাত লেখকই আমাদের শেখান। …’

আমার হাতে যখন গল্পের গল্প এল- বইটি হল আমার শেখার বাহন। কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর হলেন লেখালেখির শিক্ষক।

একটি মানুষের যেমন সবকিছুই ভাল নয়। কিন্তু একটি দুটি কারণে গোটা মানুষটাকেই ভাল লেগে যায়। গল্পের গল্প-সব হয়ত আমার জন্যে জরুরি নয়। এই বইয়ে আলোচিত সব বিষয়ই আমার আরাধ্য জ্ঞানও নয়, তবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যেও এমন সব আগুনের ফুলকি জ্বলে ওঠে, সে স্ফুলের ঠোঁটে ঝলকে ওঠে এমন এক প্রসঙ্গ- ভীষণকাজে লেগে যায়। প্রকাশিত হয় আরেকবার গ্রন্থের সৌন্দর্য।

সূচিপত্র দেখা যাক-

– গল্পের ঘর দোর – গল্পের রবি ঠাকুর, জগদীশ, কমলকুমার, অমিয়ভূষণ, ইলিয়াস, জহির – গল্পের কতিপয় সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ, – গল্পে আমার গালি ভাবনা – নয় দশকের গল্পকারঃ একটি প্রাথমিক সমীক্ষা – গল্পের গল্পে বাংলাদেশ – একটি স্মারক গ্রন্থের জীবন প্রণালী – অতিলৌকিক এক নির্যাস – সেই এক বাঘ, সেই এক ঘোগ

গ্রন্থের ভেতরের যে আলাপ আর সে-আলাপের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি- সূচিপত্রের তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে বেশ। আর এই সূচি নিয়ে যারা আলাপ করেন, চিন্তা করেন, বই লেখেন তাদের জীবন ও জীবনের ধ্যান কী গভীর মগ্নতায় নিমজ্জিত থাকে প্রতিটা মহূর্ত, সেটা শুধু অজানাই নয়, এই মগ্নতায় ডুবে থেকে যে মুক্তো ফলানো হয় সে-ও যে দুর্লভ, এ-কথা সবাই স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। কেননা এই ধরণের দুর্লভ মুক্তো ফলানোর আবাদ সবাই করতে পারেন না, সবাই সে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে যেতে চান না। সবার সাহস থাকে না।

কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর সাহিত্যের সব শাখাতে বিচরণ করেছেন, করতে চেয়েছেন। সব শাখায় এই বিচরণ করার জন্যে বুকে বল লাগে-তার সে বল ছিল, সাহস লাগে- তার সে সাহস ছিল। দুর্লভ মুক্তো ফলানোর ইচ্ছাটাও তার পাক্কা ছিল। এই বই, আমার কাছে, এমনি এক মুক্তোসদৃশ গ্রন্থের আকর।

কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর যে ভুবনের বাসিন্দা, সে ভুবনের শুধু বাসিন্দা হয়েই থাকতে চাননি। তিনি চেয়েছেন সে ভুবনের পথ ঘাট প্রান্তরসহ সকল কিছু নিজের করতলে নিতে। সমগ্রভুবনের আদ্যপান্ত জানতে চেয়েছেন; এর নকশা এর ইতিহাসসহ বাকিসবকিছু। এমন কি, একজন নৃতাত্তি¡কের মতো, খননকর্মীর মত খুঁড়ে খুঁড়ে বের করে আনতে চেয়েছেন এই ভুবনের পুরাণ; অস্থিমজ্জা।

কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের এই ভুবনটির নাম- গল্পভুবন।

গল্পের গল্প মূলত সেই গল্পই আমাদের শোনান- যখন একটি গল্পের কাঠামো তৈরি হয়। এর অবকাঠামো, এর প্রকরণ, এর লেখনশৈলী, এর মেজাজ কীভাবে দ্ব›দ্বমুখর হয়ে নানা তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই নানাতরঙ্গকে কেন্দ্র করে বা ভর করে কর রঙবেরঙের তরী ভাসানো যায়, কীভাবে যায়- সেইসব গল্পের গল্প এই গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই।

একজন গল্পকার হিসেবে এই প্রথম আমি খুঁজে পাই গল্প লেখার যৌক্তিকতা; যখন তিনি বলেন- গল্পকার গল্প লেখেন ‘মানসিক রিলিফ নেয়ার জন্যে’ বা ‘পাঠকের সঙ্গে মানসিকবোধ তৈরি করা বা’ গল্প-গল্প খেলায় ক্রিয়েটিভ জার্নালিজমে’ অংশগ্রহণ করবেন অথবা’ বিশুদ্ধ সাহিত্য’ রচনা ত করবেনই; –এখানেই আমার গল্পলেখার আদিকারণ নিহিত আছে। আমি জানতে পারি, কেন আমি গল্প লিখি। কিন্তু তারপরও; কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর থেমে যান না, তিনি লেখকের প্রধান কাজটি তখনও বলেননি। অইসব কারণের মধ্যে নাকি গল্পকারের প্রধানটি বর্ণিত হয়নি। তিনি জানাচ্ছেন এইভাবে- ‘একজন প্রগতিশীল লিখিয়ে অনবরত লেখক- পাঠকের সঙ্গে তার প্রগতিশীল বোধের বিনিময় ঘটাবেন।’

কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের মতে-এই প্রগতিশীল বোধের বিনিময়টিই হল লেখকের প্রধানতম কাজ। আমরা বুঝতে পারি। বুঝতে পেরে আশস্ত হই।

দীর্ঘদিন একটি বিষয় আমাকে ভাবাত।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক হাত ধরে। বাংলার পাঠক পেলেন এমন এক সাহিত্যের স্বাদ, যা আগে কখনো পায়নি। ছোটগল্পের অসামান্য ভুবনে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার পাশাপাশি সেই ভুবনের লক্ষণগুলিও বলে দিলেন এক বর্ষাস্নাত রাতে লিখিত কবিতায়। কবিতার চরণে নির্দেশিত হল ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। এই রকম-

১. ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ২. সহজ সরল ৩. নাহি বর্ণনার ছটা ৪. নাহি ঘটনার ঘনঘটা ৫. নাহি তত্ত্ব ৬. নাহি উপদেশ ৭. অন্তরে অতৃপ্তি রবে ৮. শেষ হয়ে হইল না শেষ। আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল- এইসব গুণ বিচারেই কি ছোটগল্পকে পরিমাপ করতে হবে? রবীন্দ্রনাথ তার গল্পগুচ্ছে কি এই সাতটি বৈশিষ্ট্যের সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন। এর ব্যতিক্রম কি ঘটেনি? এর ব্যতিক্রম না-ঘটলে কি ছোটগল্প হবে না? – প্রশ্নগুলি দিনরাত আমাকে ভাবাত। উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখি এর ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথেই ভুড়িভুড়ি। তবু নিজস্ব অনুসন্ধানে আশ্বস্ত হতে পারি না যখন মানুষটি হন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। গল্পের গল্প পড়তে গিয়েই পেলাম আমার প্রশ্নের উত্তর।

‘ছোটপ্রাণ ছোট ব্যথা’র কলাকৌশল সেই কবেই সমাপ্ত হয়েছে বলে আমি ধারণা রাখি। প্রথম কথা হচ্ছে, কোন প্রাণই ছোট নয়, কোন ঘটনাই ছোট নয়, আর শেষ হয়েও হইল না শেষ ধরার কোন কারণ নাই। জীবনের প্রবহমানতা এত তীব্র যে শেষ অশেষের পার্থক্য করা মুশকিলই।‘

এভাবেই শেখাচ্ছেন আমাকে কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর। আমার মনের কথা জানাচ্ছেন তিনি। সংশয় দূর করে দিচ্ছেন।

আমার আরাধ্য বিষয় অণুগল্পের সীমাবদ্ধতা নিয়ে একবার মহাফাঁপরে পড়ে গেলাম। অণুগল্পের প্রধান উপাদান হল-‘স্বল্পায়তন’। অর্থাৎ অণুগল্পকে আকারে ছোট হতে হবে। তবে কত ছোট-সেটা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে বেশিরভাগ অণুগল্পকারগণ ৪৫০ এর মধ্যে থাকতে পছন্দ করেন। কিন্তু কেউ যদি ১০০০ বা এর বেশি শব্দ ব্যবহার করেন তবে কেন সেটা অণুগল্প হবে না? আর এটাই হল অণুগল্পের সীমাবদ্ধতা।

এই সমস্যা থেকে তখনি মুক্তি ঘটবে, যখন বেশিশব্দের বোল্ডসাইজ অণুগল্পের দ্বারস্থ হওয়া যাবে। একটি বোল্ডসাইজ অণুগল্প অনেক মেদহীনশব্দ ধারণ করেও আদর্শ অণুগল্প হতে পারে। কিন্তু তবুও এই ‘অনেক শব্দ’ একটি সমস্যাই। এই সমস্যা থেকে তখনি মুক্তি মিলবে যখন গল্পের ভেতরে গতি আনা যাবে। এই গতি ভাষার, গদ্যের। এই গতির ফলে ১২০০ শব্দের অণুগল্প পড়ে মনে হবে ৫০০ শব্দের অণুগল্প। অতিরিক্ত ৭০০ শব্দের অস্তিত্ব টেরই পাওয়া যাবে না। এই যে ভাষার/গদ্যের মধ্যে শব্দ বিলুপ্তির খেলা হল, এর মূলে আছে-গতি। পাঠকের গল্পপাঠ করাকে যদি লেখক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তবেই এই গতি তরান্বিত হবে।

আর এর এই গদ্যের গতি আনার জন্যে দরকার সঠিক যতিচিহ্নের ব্যবহার।

পাঠকের পাঠ-কে নিয়ন্ত্রণ করে যতিচিহ্ন। যতিচিহ্নের অনেক ভূমিকা। বাগযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ, বাক্যের অর্থ পরিষ্কার করা, বিভিন্ন প্রকার বাক্য চেনা বা আলাদা করা ছাড়াও যতিচিহ্নের আরও কাজ থাকে।

যতিকে বিরতি/চ্ছেদ হিসেবে দেখলে এর একটি বিরাট সমস্যা সামনে এসে পড়ে। সেটি হল-এর ‘বিরতিভাবাপন্ন’ চরিত্র। এর ফলে গদ্যের নিয়ন্ত্রণ যতিচিহ্নের ওপর গিয়ে পড়ে। ফলে বোল্ডসাইজ অণুগল্পের সমস্যা সমস্যাই রয়ে যায়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি তখনি সম্ভব, যখন গল্পের ভেতরে যতি/বিরতি নয়- গতি আনা যাবে। অর্থাৎ, যখন যতিচিহ্নকে গতিচিহ্নে রুপান্তরিত করা সম্ভব হবে।

এই অসম্ভব কাজের ইঙ্গিত পেয়েছিলাম কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরে। গল্পের গল্পে এই যতির অস্তিত্বের প্রমাণ গভীর থেকে গভীরে নিয়ে যায় এইভাবে : বিরাম [যতি] শুধু শব্দের ভেতর, বাক্যের শেষেই না; প্রতিটি শব্দ, এমনকি ধ্বনির গহ্বরে থাকে।’

এই যে সর্বত্র যতিচিহ্নকে দেখতে পাওয়া, অনুভব করা, আবিষ্কার করা এবং বোধযুক্ত সঠিক ব্যবহারের পাশাপাশি অনলাইন ভিত্তিক আরও কিছু যতির আমদানি করে নিয়ে আসার মাধ্যমে ভাষার মধ্যে গতি আনার প্রস্তাবকে অণুগল্পের স্বল্পায়তনের যে সীমাবদ্ধতা সেটি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠে।

আর এভাবেই আমার সমস্যার সমাধানের কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর নীরবে নিভৃতে কাজ করে যান। দিনে দিনে আমার ভেতরে গড়ে ওঠা কমজানার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে যে সংশয়ের দুর্গ; গুঁড়িয়ে দেন প্রতিদিন।